#11 | Quarto 121 ou o direito imprescindível de escrever

sobre descobertas feitas a tempo, novas formas de existir e fazer da escrita minha única certeza

Nem me lembro quando foi a última vez em que estive aqui e está tudo bem; estou tentando — e precisando — viver sem pressões.

Escrevi esta entrada no quarto 121 do Hospital Albert Sabin, em Atibaia, onde estou hospedada internada há exatamente uma semana para investigações a respeito de algumas suspeitas, agora já confirmadas, sobre lesões que se apresentaram em ressonâncias magnéticas no meu cérebro.

De antemão, aviso que está tudo bem e que vai continuar tudo perfeitamente bem. Vida normal, alimentação saudável, exercícios físicos, leitura e escrita vão me ajudar muito daqui até sempre.

Se você recebeu esse e-mail de outra pessoa e ficou interessade, considere se inscrever e continuar recebendo esse conteúdo Orgânico.

Quarto 121 ou o direito imprescindível de escrever

Annie Ernaux escreveu que “ter vivido uma coisa, qualquer que seja, dá o direito imprescindível de escrevê-la. Não há verdade inferior.” Esta é uma autora francesa que ganhou o prêmio Nobel de Literatura de 2022 e completa, neste ano, 85 anos. Deste modo, Annie é um ano mais nova que minha avó paterna, que nasceu em 39, e um ano mais velha do que seria minha avó materna, que faria 84 em 25 deste século.

Em setembro, Annie será dois anos mais velha do que a minha primeira colega de quarto aqui no hospital onde estou internada e 11 anos mais nova que a segunda colega de internação, que recebeu alta na quinta-feira (13) à tarde.

Não pretendia que este texto fosse uma comparação extensa sobre todas essas vidas que passaram pela minha vida por algumas horas ou pela eternidade inteira aqui, agora e no depois, e uma das maiores vozes da literatura contemporânea.

Mas, já que comecei, o jeito é continuar: irmã Anita, Annie Ernaux, dona Renata, dona Neide, dona Ana têm ou tinham uma coisa em comum: a lucidez. A idade não permitiu que seus ossos ou órgãos fossem tão fortes, mas lhes deu sobrevida admirável e invejável. Ademais, lhes permitiu chegar aonde chegaram conscientes de que lugar era este e do que estavam fazendo.

E eu entendo que é sobre isso que Annie fala quando profere as palavras que abrem este texto, as quais levo como lema e pretendo, porque devo, carregar eternamente como amuleto.

A memória é importante. Falo sobre a memória material, aquela que guardamos por meio de documentos e sobre a qual tanto se fala principalmente quando mencionamos a História de um país ou do mundo. Mas também falo sobre a memória imaterial, que está, sim, no preparo de uma comida típica, em uma dança ou uma manifestção religiosa, mas também é importante a memória que está na intimidade:

naquela tarde assistindo ao canal de compras na TV com a sua avó

naquela noite em que sua outra avó te puxou em um canto e disse, baixinho, que você, que estava crescendo, podia contar qualquer coisa a ela; que tinha nela uma confidente

naquela vez em que você e sua prima queriam inventar um slime, que, à época, nem se chamava assim, pegando ingredientes de todos os cômodos da casa, de cremes no banheiro a ingedientes na cozinha e, mesmo querendo algo macio e pegajoso, queriam também que saísse fumaça e colocaram água fervente

quando seu irmão mais novo te colocou deitada no colo em um dia da pré-adolescência em que você amanheceu emburrada e aquele registro, que esteve fotográfico e, portanto, material, por um tempo, tornou-se imaterial e ficou gravado somente na retina e, sobretudo, na alma, porque esta é a imagem que perdura – o menor cuidando da maior até o presente

quando você soube que o que sentia pelo seu companheiro era amor e guardou isso no peito porque as palavras viriam na hora certa

e o primeiro abraço nele depois de seis meses de isolamento total durante a pandemia, que, este sim, ficou registrado em vídeo, mas só vocês dois registraram no peito a sensação

quando você recebeu um abraço inusitado na fila de um restaurante e soube, sem ter visto seu rosto, que aquela seria sua melhor amiga

O primeiro abraço na sua mãe depois de quatro anos de distância e conversas virtuais e presentes enviados pelo correio que jamais vão substituir o toque físico ainda que vocês duas não sejam tão afeitas assim a essa forma de demonstrar carinho

Os incontáveis enredos de filmes e ideias de histórias absurdas envolvendo fatos históricos, nomes de cidades, terminologias, prefixos e sufixos que você e seu pai perdem – ganham – horas a fio engendrando, soltando ao vento para, no fim, concluírem, “porra, a gente tinha que escrever isso, é uma puta ideia”, e nunca mais se lembrarem do que falaram

O primeiro Super Bowl do seu time. O primeiro jogo ao vivo do seu time. O segundo Super Bowl do seu time, no mesmo ano.

Isso tudo, memórias imateriais. O que aconteceu. Qualquer coisa que tenha acontecido com uma pessoa tão comum quanto eu, uma mulher de quase 31, que tem como alicerce, como chão, solo seguro, tão somente a escrita.

Há alguns meses, entendi que certezas não existem. Estas são para crianças. Achei que quem dizia isso era só a minha analista, mas quem diz isso é, na verdade, Sigmund Freud, quando fala que “... o homem primitivo, o inculto, e certamente também a criança, sabem achar uma razão para tudo o que ocorre” (Freud, 1933, conferência "A feminilidade").

Renato Russo também muito sabiamente disse isso em uma música que tem sido uma das minhas favoritas desde uma aula de pilates em que eu estava concentrada no exercício e desviei meu foco do equipamento para a voz da Maria Gadu na sempre sublime interpretação de Quase sem querer,

Mas não sou mais

Tão criança

A ponto de saber tudo

Mas, nos últimos anos, eu ganhei uma ceteza e, desta, que me desculpem minha analista, Freud e Renato Russo, sou incapaz de abrir mão; prefiro ser criança, primitiva e até inculta: a escrita. E, desde que li Annie Ernaux pela primeira vez, esta certeza ganhou fundamento: é preciso escrever. A tela em branco exige que eu escreva, minhas mãos pedem que eu escreva e, acima de tudo, meu cérebro e tudo o que há dentro de mim GRITAM para que eu não perca um segundo da minha vida sem escrever.

Li o livro A ilha das árvores perdidas, da Elif Shafak, no qual uma das protagonistas da história é uma figueira nascida e criada na ilha de Chipre. Com as mudanças na esfera geopolítica e os conflitos armados com alto potencial destrutivo entre gregos e turcos, a cidade ficou devastada e a figueira, abandonada, definhando.

Kostas, um dos antigos moradores da ilha, depois de mudar-se para Londres, retorna ao Chipre por motivos profissionais, mas também emocionais.

Reencontrou parte do seu passado e, no meio disso, o grande amor de sua vida, de quem não teve mais notícias por muitos anos, também em virtude de diferenças étnicas, religiosas e culturais – ele, grego; ela, turca. Decidido a tentar novamente, o casal se muda para Londres e começam uma nova história, uma família.

Antes de irem embora, Kostas faz uma estaquia da lendária figueira a fim de replantá-la em seu novo lar.

Os capítulos se intercalam entre narração em terceira e em primeira pessoa, na voz da própria figueira. O livro de Elif Shafak nos apresenta a realidade secreta e subterrânea das espécies vegetais, que se comunicam e, vejam, armazenam memórias. Stefano Mancuso também fala sobre isso em Revolução das Plantas, o qual eu ainda não li, mas cuja temática me fascina desde sempre.

Acabei de encerrar a leitura de 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, também da autora turca, com que fui presenteada pelo meu companheiro no último Natal. A história é igualmente fascinante: a protagonista, Leyla, é filha de uma família muçulmana em que o patriarca segue as normas morais e religiosas com muito fervor e impede que suas esposas e sua filha consumam qualquer tipo de conteúdo vindo do ocidente.

Mas, com a chegada da adolescência e a perda do irmão mais novo, Leyla se apresenta como uma garota questionadora das regras que, para o pai, tinham tanto valor. Com isso, ela decide deixar sua casa e abandonar a cidadezinha de Vã, no interior da Turquia, para recomeçar na capital, Istambul, uma cidade hostil.

O livro começa com a narração das memórias que, agora não mais Leyla, mas Leila Tequila, começa a ter, como em flashbacks, de alguns dos momentos mais marcantes de sua vida em seus últimos 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho.

Leyla foi assassinada brutalmente e foi colocada em uma caçamba de lixo. Todos os seus órgãos vitais pararam de funcionar, mas seu cérebro continua em atividade, reproduzindo memórias que contam sua história.

Lia esses trechos do início do livro de Elif e achava meio insólito, absurdo e irreal demais. Não, inverossímil, a autora viajou aqui. Até que, enquanto esperava minha analista me atender na última quarta-feira antes do Super Bowl, passei por uma matéria no Instagram cujo título era “First ever recording of dying human brain reveals what really happens right before we die” (Primeira gravação de cérebro humano morrendo revela o que realmente acontece antes de morrermos, em tradução livre do LiveScience). Um estalo. É possível, então?

Foi uma descoberta acidental. Um paciente faleceu repentinamente durante um exame de imagem de rotina. Enquanto todos os seus órgãos deixavam de funcionar, porém, os médicos notaram que, veja bem, ainda havia atividade cerebral.

A matéria diz que: “Durante os 30 segundos anteriores e posteriores ao instante em que seu coração parou de bater, suas ondas cerebrais foram bastante semelhantes àquelas que são vistas durante sonhos, memórias e meditação”, por exemplo. Ou seja, eram, de fato, uma espécie de flashbacks.

Depois disso, outras pesquisas em torno deste fenômeno foram feitas. O Dr. Ajmal Zemmar, pesquisador sênior e neurocirurgião da Universidade de Toronto, no Canadá, foi outro que também reparou nessas oscilações neurais em bandas específicas do cérebro humano.

Na última vez em que conversei com o meu pai, não elaboramos nenhum roteiro mirabolante que seria uma puta ideia se tivéssemos escrito. Falei da figueira da autora turca, das memórias póstumas de Leila Tequila e da matéria da LiveScience. Meu pai falou sobre uma entrevista do Miguel Nicolelis ao Reinaldo Azevedo sobre seu livro mais recente, Nada mais será como antes, que foi lançado em agosto passado. Falei também sobre as redes neurais subterrâneas das árvores e de todas as plantas descritas por Stefano Mancuso. E meu pai questionou, para onde vão todas essas memórias?

Há 13 anos, cursei dois semestres de Psicologia e, felizmente, meu cérebro continua funcionando bem o suficiente para guardar muitas das lições que aprendi. No segundo período, assisti à disciplina de Neuroanatomofisiologia. De cara, foi incrível: o cérebro humano sempre foi fascinante para mim. Sei lá: o que mais poderia ter capacidade de criar obras como Cem anos de solidão ou mesmo 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho? Eu queria entender como ele funcionava, conhecer cada uma de suas partes e entendi, conheci.

Fui apresentada aos neurônios, que, para mim, sempre foram cintilantes, sempre brilharam. Conheci a medula espinhal. Sabia exatamente quais as funções do lobo pré-frontal, lobo parietal e como o cerebelo opera quando estamos sob o efeito do álcool.

E entendi o que é a bainha de mielina. Nesse dia, ouvi, não pela primeira vez, o nome Esclerose Múltipla (EM) e acho que este passou a ser um medo que eu ocultei pela última década e três anos. De forma resumida, a EM é uma doença desmielinizante: ou seja, lesões acontecem no cérebro e na medula espinhal do paciente acometido por ela que desmielinizam os neurônios.

A bainha de mielina é como se fosse a borracha que envolve os fios elétricos impedindo choques, mau contato e o vazamento de energia e, se esta se rompe, a atividade cerebral é prejudicada de diversas maneiras, a depender de onde essas lesões se encontram.

Lesões desmielinizantes no lobo pré-frontal, por exemplo, podem afetar a tomada de decisões do indivíduo. Outras, localizadas na base da coluna lombar podem acometer a força e a resistência das pernas para a marcha e a caminhada.

Há alguns anos, venho tendo muitas crises de enxaqueca. Começaram tímidas, religiosamente aos sábados e eu atribuía isso ao excesso de trabalho durante a semana. Depois, mais agressivas, às quartas, quando ia à terapia e passava muito tempo fora de casa, no carro, cansada. Até que, mais recentemente, elas começaram a se manifestar mais vezes por semana e não teve jeito: eu precisava de um médico.

Mas, além da migrânea, havia em mim outros sinais. Há cinco anos, convivo com uma parestesia – dormência – nas mãos, a qual foi diagnosticada como síndrome do túnel do carpo. Nos meses iniciais, não conseguia segurar talheres, sabonete na hora do banho e escrever no papel, com lápis ou caneta, se tornou uma tortura para mim. Meu companheiro suspeitou antes. E me avisou. Eu neguei – acho que nutri muito bem a negação daquele medo adquirido nas aulas de Neuroanatomofisiologia.

Em 2021, ainda em lockdown, começamos a tentar fazer exercícios físicos caminhando pelo condomínio onde morávamos e foi aí que minhas pernas começaram a falhar pela primeira vez – mais um tipo de surto. O que, hoje entendo, mais notável. Começava a mancar e queria muito voltar logo para casa.

Quando nos mudamos para Jarinu, caminhávamos bastante. Não temos carro e moramos no centro; atravessávamos a cidade a pé nos finais de semana e eu andava bem. Um longo tempo parada, porém, provavelmente me devolveu a crise. Em janeiro passado, tentamos chegar a lugares mais distantes em Lucélia a pé e eu me percebi perdendo novamente meu único meio de transporte: 500 metros de distância eram suficientes para me fazer mancar de forma incômoda, humilhante.

Em outubro de 2024, consegui uma consulta com um neurologista, que me solicitou uma ressonância magnética do crânio. Ficou pronto em muito pouco tempo. No laudo, indicação de doença desmielinizante. Novamente neguei a EM. Preferi acreditar na outra hipótese diagnóstica, uma síndrome de Susac, doença rara, com poucos resultados nos mecanismos de busca.

Estou, há uma semana, internada no Albert Sabin de Atibaia por orientação da neurologista clínica que me atendeu para fazermos logo todos os exames e chegar a um diagnóstico mais preciso e fechado.

No sábado (15), ela confirmou que eu tinha todos os critérios para fecharmos o diagnóstico em EM. A essa altura, eu já estava pronta. O ambiente hospitalar é um espaço hostil, solitário, sim, mas é carregado de silêncios e vazios onde a gente pode se encontrar e se conhecer. Me debrucei em muitas pesquisas a respeito da minha provável doença, formas de reversão, farmacologia, dieta, exercícios físicos. Convicta de que minha vida teria de passar por mudanças drásticas, fiquei honestamente tranquila.

Desde o início do ano, já vínhamos adotando novos hábitos pensando em nossa saúde e qualidade de vida. Em dezembro, encontrei um exercício físico em que realmente me encaixei, em que eu consegui encontrar prazer. O pilates é incrível e hoje eu insuportavelmente recomendo a todos que façam, porque eu comecei a sentir mudanças no meu corpo e saúde mental antes do fim do primeiro mês.

Andei aflita nos últimos dias com as orientações para o tratamento, que, descobri, será vitalício. Todos os meses até o fim da minha vida terei de fazer infusões de Natalizumabe – ou outro fármaco que pode se adaptar melhor à minha necessidade – e será muito desgastante, mas isso será só por um tempo. Isso quer dizer que eu vou me adaptar, vou me acostumar.

Ao meu primeiro contato com o possível diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, minha reação não foi outra que não o pavor. O medo intenso de perder minhas habilidades criativas e cognitivas. Olha, eu sou escritora. Eu vivo de palavras. Eu sou leitora e sou revisora. Eu dependo do meu cérebro em plena atividade, não posso deixá-lo definhar como a figueira durante os conflitos entre gregos e turcos no Chipre.

E, mais do que isso tudo, eu também não quero me esquecer. Não quero deixar de lembrar de tudo que vi, ouvi, vivi. Quero que minhas memórias fotográficas, os toques físicos, a sensação de estar no estádio do Corinthians para assistir aos meus Eagles e, meses depois, diante da televisão vibrando com a conquista do nosso segundo Super Bowl sobre os favoritos da Liga.

Não quero esquecer do que só eu senti quando reparei no reflexo do sol poente no Golfo do México em janeiro de 2019, e do que só eu senti quando meu irmão ficou em pé para me abraçar pela primeira vez em infinitos meses.

Para onde é que vão essas memórias? Será que vou recuperá-las nos 30 segundos anteriores e posteriores ao momento em que meu coração parar de bater? Se eu acessá-las, o que será possível fazer com elas, afinal? Não sei, e também não quero pensar na morte agora – somos tão jovens.

Sei do que posso fazer, e isto é guardar no meu peito a certeza – desculpem – de que eu posso deixar todas essas memórias particulares, meus patrimônios íntimos registrados por meio da única segurança que eu tenho: a escrita. Porque, Annie, eu aprendi com você que

“o verdadeiro objetivo da minha vida talvez seja apenas este: que meu corpo, minhas sensações e meus pensamentos se tornem escrita, isto é, algo inteligível e geral, minha existência completamente dissolvida na cabeça e na vida dos outros”.

Esses dias todos no quarto 121 do Albert Sabin foram necessários. Eu pensei que ficaria, no máximo, três, mas estou indo para o sétimo. Cada exame foi fundamental, cada conversa com a médica, contato com os enfermeiros, fisioterapeutas, com as outras pacientes, tudo foi muito… Sensível, acho que é esta a melhor palavra.

Não é legal passar tempo algum no hospital. A gente nunca quer isso. Esta foi a minha segunda vez, a primeira como paciente e, não, nunca é bom. Mas eu precisei estar aqui e sou honestamente grata a todos que estiveram física ou virtualmente ao meu lado em algum momento desses dias.

As fotos que ilustram esta entrada em Orgânico foram todas tiradas por mim, sobretudo de aparelhos hospitalares e espaços que deixam bem claro que, sim, trata-se de um hospital.

Livre-associação

Em tempo, eu comecei a fazer uma coisa. Às quartas, saio da minha sessão de análise e saio por las calles de Itatiba tirando fotos de tudo o que meus olhos veem como belo pelo caminho: semáforos, espatódeas sobre palmeirinhas-cica, prédios históricos, o prédio onde minha avó morava, o café da cafeteria que eu frequento e escrevo um texto com tudo o que vem à minha mente depois de um encontro com a minha analista, que, vocês devem saber, nem sempre é leve.

Isso de falar as primeiras coisas que vêm à cabeça se chama, na Psicanálise, Associação Livre e consiste em um método em que o analista encoraja o paciente a se expressar livremente, sem sua influência ou orientação. Minha analista e eu temos tentado trabalhar isso no consultório e temos tido sucesso.

Sempre gostei muito de ver essa espontaneidade na escrita. Na Literatura, o fluxo de consciência é uma técnica utilizada por Édouard Dujardin pela primeira vez em 1888 e consiste, basicamente, transcrever os processos em que se dão os pensamentos de um personagem. Quem também fazia isso era Virginia Woolf, Clarice Lispector e Mercè Rodoreda.

Hoje em dia, novos nomes da literatura, com ênfase na nacional, abraçam e honram a técnica em seus escritos e me alegro em citar Mariana Salomão Carrara e Aline Bei, que fazem isso com maestria.

Também gosto de me aventurar por estes caminhos e acredito que as tardes de quarta-feira sejam um excelente momento para isso. Estou publicando as Crônicas de Livre-Associação no Instagram. Mas não gostaria de continuar dependendo de algoritmos de redes sociais de multimilionários com ideais fascistas para que minha escrita seja lida. Portanto, pelo mesmo motivo pelo qual Orgânico existe, estou trazendo as crônicas para o Substack.

A página está criada e, aos poucos, vou abastedcê-la com os textos e imagens que já publiquei até agora. Outra vantagem é que, por aqui, posso também escrever sem limites de caracteres.

Já é possível se inscrever na nova newsletter para acompanhar enquanto eu arrumo a casa!

ECOA

Na última entrada (nem lembro quando foi) mencionei minha aprovação em um projeto da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) para dar início a uma oficina de leitura (à qual eu prefiro chamar de clube do livro, porque acho mais aconchegante e me lembra dos meus primeiros sonhos, há 11 anos).

ECOA – Vozes femininas na literatura será este clube, no qual, a partir do próximo dia 18 (sexta-feira de Carnaval) vou reunir leitoras e leitores de Jarinu em torno de nomes femininos fundamentais da literatura contemporânea mundial.

A autora que abre ECOA é Jarid Arraes, com seu romance de estreia, Corpo desfeito, publicado pela Alfaguara.

Mesmo que você não seja de Jarinu, pode acompanhar os conteúdos que venho publicando no Instagram da oficina.

Agora, se você é da Terrinha, deve não somente participar dos encontros do clube, mas também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente conversa sobre nossas experiências com as leituras e realizamos sorteios dos livros dos próximos encontros!

Mais sobre a EM

A essa altura da História, já estamos grandinhos o bastante para saber que nem tudo o que lemos na internet é verdade. Eu mesma passei uma madrugada insone porque li que produtos de limpeza como o amaciante Downy são inadequados para portadores de EM. No entanto, pela manhã minha médica desmentiu essa informação, reforçando algo que ela disse seguidas vezes: vida normal.

Assim como posso usar amaciante Downy e os produtos de limpeza de minha preferência, também posso usar a maquiagem que eu quiser, meus perfumes favoritos e os produtos de skincare que fazem bem à minha pele. E também não devo acreditar em todas as fontes.

Tenho me apoiado, sobretudo, nas seguintes:

Leiam, conheçam, procurem saber. É importante retirar alguns estigmas que infelizmente ainda existem sobre algumas doenças e transtornos. E, por favor, conheçam e investiguem seus corpos. Saibam apontar onde dói e não mascarem a dor com algum analgésico – isso custa bem caro depois.

Minha dieta será baseada, sobretudo, em carnes magras, peixes gordos e orgânicos — do que eu poderia reclamar?

Leituras deste início de ano

Estou mantendo meu objetivo de manter as mulheres escritoras como prioridade na minha estante e na minha lista de próximas leituras. Assim como nos últimos três anos, meus quatro primeiros livros lidos foram escritos por mulheres:

Não fossem as sílabas do sábado — Mariana Salomão Carrara

Escalar Jequitibás — Ariane Guebel de Alencar (livro intenso e tórrido com o qual fui presenteada pela minha colega da Escola de Escritoras após o Amiga Escritora Secreta, juntamente a um lindo e sensível texto da própria autora)

Corpo desfeito — Jarid Arraes

10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho — Elif Shafak.

Agora estou retornando à literatura latino-americana e mergulhando no terror de Mariana Enriquez, do qual me esquivei por um tempo. Iniciei a leitura de As coisas que perdemos no fogo e é um nó na garganta a cada página.

Se você gostou deste conteúdo e deseja espalhar a palavra, compartilhe Orgânico!

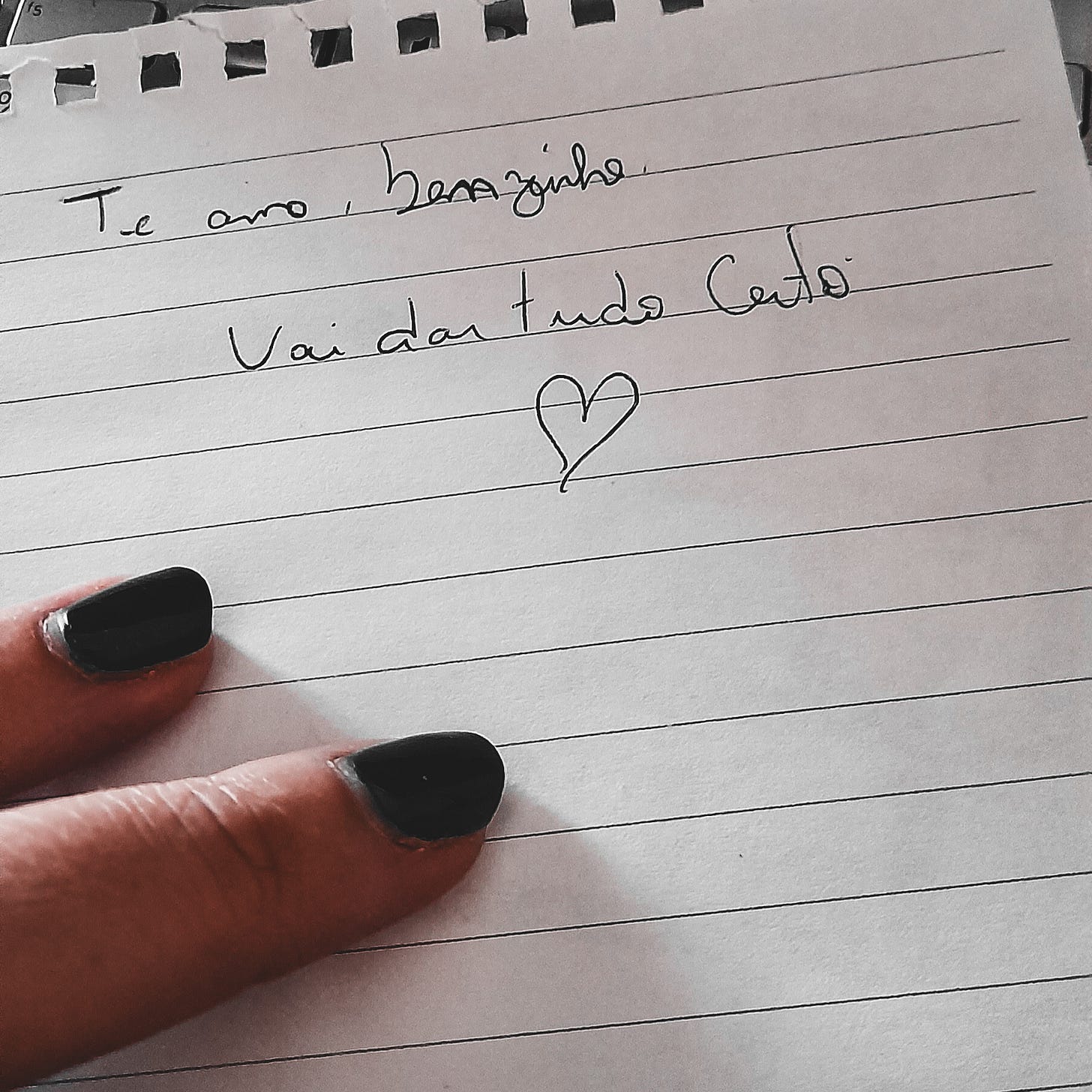

Escreva e escreva. Vai dar tudo certo!

Nila, que bom te ler de novo por aqui. Quero te ler mais, e sempre! Essa frase da Annie Ernaux também é o leme do meu barco, e há um alívio em reconhecer que a gente precisa tão visceralmente da escrita pra existir. Já que sou, o jeito é ser, como diria Clarice. Vai ficar tudo bem 💌